在留特別許可

【在留特別許可とは】

【在留特別許可とは】

在留特別許可とは、日本に在留することができない場合でも、法務大臣が特別に在留を認める制度です(入管法50条1項4号)。入管法に在留特別許可の在留資格は存在しません。 退去強制事由に該当する外国人さんの在留を特別に許可し、入管法の定める在留資格(27種類)のいずれかが付与されます。

在留特別許可は、不法入国(密入国)・超過滞在(オーバーステイ)などの外国人さんにとって、日本に在留することができるか否かの最後の砦となります。法務大臣、実際は地方入国管理局長が特別の許可を与えないとなれば、日本に在留することはできません。

実際に、在留特別許可の申請を行う事案は、日本人配偶者などの在留資格であることがほとんどです。不法在留している場合に結婚して家族ができたなどの事情により正規の在留資格を得る目的でなされることも多くあります。

特別に許可する事情は、個々の事案において個別的に判断されます。だた、あくまでも特別に許可されるものであり、絶対に許可されるものではありません。在留特別許可について裁判で争われたこともあります。有名な判例にマクリーン判決があります。

「憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもないと解するのが相当である(最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223項参照)」最高裁判所の考えです。

裁判所としては、在留特別許可は恩恵的に与えられると考えています(東京高裁の判決文より)。ただ、国際条約の締結などにより家族は共同生活を共にするべきとの考えもあります。 いかに「特別の事情」を立証できるかがポイントになります。

▼ 判断基準 ▼ 在留特別許可申請(請願)の流れ ▼ 不許可の場合の対応

▼ 必要書類の概要(日本人との婚姻の場合の在留特別許可) ▼ 結びにかえて

![]()

![]()

判断基準

在留特別許可を与えるか否かの判断においては、画一された基準はありません。内部基準を公にされなかったが、2009年の「在留特別許可のガイドライン」が公開されている。(それまでは、自由裁量であった。)

この基準によれば、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、日本における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合時に考勘案して行うとされています。

|

特に考慮する積極的要素 | |

| (1) | 当該外国人が、日本人の子または特別永住者の子であること | |

| (2) | 当該外国人が、日本人または特別永住者との間に出生した実子(嫡出子または認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること。 |

|

| (ア) 当該実子が未成年かつ未婚であること (イ) 当該外国人が、当該実子の親権を現に有していること (ウ) 当該外国人が、当該実子を現に本邦において相当期間同居の上、 監護および養育していること。 |

||

| (3) | 当該外国人が、日本人または特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために、婚姻の偽装し、または形式的な婚姻届を提出した場合を除く)であって、次のいずれにも該当すること | |

|

(ア) 夫婦として、相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助していること (イ) 夫婦間に子供がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること |

||

| (4) | 当該外国人が、本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し、当該実子を監護および養育していること | |

| (5) | 当該外国人が、難病等により本邦での治療を必要としていること、またはそのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること | |

|

その他の積極要素 | |

| (1) | 当該外国人が、不法滞在者であることを申告するため、自ら地方入国管理官署に出頭したこと | |

| (2) | 当該外国人が、入管法別紙第二に掲げる在留資格で在留している者と婚姻が法的に成立している場合であって、前記1の(3)のアおよびイに該当すること | |

| (3) | 当該外国人が、入管法別紙第二に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子また父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、前記1の(2)のアないしウのいずれにも該当していること | |

| (4) | 当該外国人が、入管法別紙第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子であること | |

| (5) | 当該外国人が、本邦での滞在期間が長期間に及び、本邦への定着性が認められること | |

| (6) | その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること | |

|

特に考慮する消極要素 | |

| (1) | 重大犯罪等により刑に処せられたことがある(凶悪犯罪、違法薬物・拳銃等) | |

| (2) | 出入国管理行政の根幹にかかわる違反または反社会性の高い違反をしていること | |

| <例> ・不法就労助長罪、集団密航に係る犯罪、旅券等の不正受交付等の罪により刑に処せわれたことがあること ・不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがあること ・自ら売春を行い、あるいは他人に売春を行わせる等、本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行ったことがあること ・人身取引等、人権を著しく侵害する行為を行ったことがあること |

||

|

その他の消極要素 | |

| (1) | 船舶による密航、もしくは偽造旅券または在留資格を偽造して不正に入国したこと | |

| (2) | 過去に退去強制手続を受けたことがあること | |

| (3) | その他刑罰法令違反またはこれに準ずる素行不良が認められること | |

| (4) | その他在留状況に問題のあること | |

| <例> ○犯罪組織の構成員であること |

||

上記の積極要素・消極要素の各事項をそれぞれ個別に評価して、積極要素として考慮する事情が明らかに消極要素として考慮する事情を上回る場合は、在留特別許可の方向で検討されることになります。したがって、積極要素が1つ存在するからといって、在留特別許可が与えられるものではなく、逆に消極要素が1つ存在するなからといって在留特別許可が与えられないというものではない。

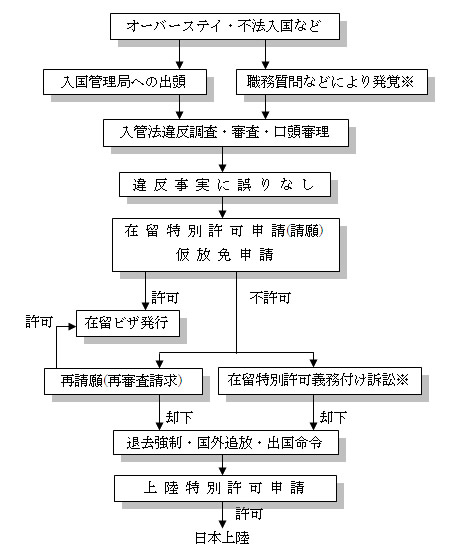

在留特別許可申請(請願)の流れ

在留特別許可申請(請願)までの大まかな流れです。

入国管理局へ出頭(自首)する際には、在留特別許可申請(請願)の準備を行って出頭(自首)するべきと言えます。出頭(自首)の場合は、身柄拘束されない場合もあります。

※職務質問などにより発覚した場合は、ほぼ身柄拘束されます。仮放免の申請も併せて行う必要があります。

※在留特別許可義務付け訴訟において、在留特別許可が認められた判例はありません。裁判所の見解して、在留特別許可は義務付け訴訟では認められないとしています。今後も認められる可能性はありません。法務大臣(入国管理局長)の重大な事実誤認については、請願(申請)において立証する方が得策です。

⇒※在留特別許可申請再審査請求(再請願)の詳細はコチラ ![]()

不許可の場合の対応

在留特別許可は、法務大臣(地方入国管理局長)が個々の事情を考慮して、特別の付与されるものです。当然に許可されるものではありません。不許可となる場合も多くあります。このように在留特別許可が不許可となった場合には、法務大臣(入国管理局長)の決定に対し、行政事件訴訟法により裁判で争う方法が一般的に考えられます。過去においても裁判を提起した事例は多くあります。

多くの事例では、在留特別許可を与えるように訴えています。いわゆる義務付け訴訟と呼ばれる類型です。しかし、裁判所は、在留特別許可の義務付けを認めていません。すなわち、裁判で在留特別許可を得ることはできません。過去に多くの事例で、この手の論理を用いて多くの裁判が提起されました。全て退けられています(却下)。義務付けを裁判で争って、在留特別許可を得た事例はありません。

裁判所は、次のように判示しています。 「在留特別許可は、法務大臣等が恩恵的処置として例外的に付与する許可であるから、在留特別許可を付与するかどうかは、法の目的とする出入国管理及び在留の規制の適正円滑な遂行というその制度目的実現の観点から、当該外国人の在留中の一切の行状、特別に在留を求める理由等の個人的な事情ばかりではなく、国内の政治・経済・社会等の諸般の事情及び国際情勢、外交関係等の諸般の事情を総合的に考慮して行われなければならないものであって、その要件の判断は、法務大臣等の広範な裁量を前提としているものと解すべきである。」

すなわち、裁量権の濫用・逸脱が認められない限り、違法とはなりません。裁量権の濫用・逸脱が認定されるためには、次の要件のいずれかに該当する必要があります。

判断の基礎となった事実について、重大な事実に誤認がある

事実の評価が合理性を欠いて、社会通念上著しく妥当性を欠いている

過去、裁量権の濫用・逸脱を認めた裁判例もあります。内容を精査すると、よほどの事がないかぎり裁判所は、法務大臣(地方入国管理局長)の裁量の濫用・逸脱としていません。

以上の事から考察すると、入管業務においては、裁判で争うよりも申請の段階において、十分な立証活動が重要と言えます。

必要書類の概要(日本人との婚姻の場合の在留特別許可)

|

陳述書 |

|

本人のパスポート |

|

外国人登録原票記載事項証明書 |

|

婚姻を証明する書類(戸籍謄本、住民票写し、婚姻証明書) |

|

在職証明書(配偶者) |

|

納税証明書(配偶者) |

|

履歴者(配偶者) |

|

住居の登記簿謄本・賃貸借書の写し |

|

源泉徴収票・残高証明書 |

|

身元保証書 |

| 身元保証人の住民票 | |

| 身元保証人の納税証明書・収入・資産を証明する書類 | |

| 駅から住居までの経路図 |

結びにかえて

在留特別許可は、申請する段階で十分な資料を集集し、細心の注意を払って作成する必要があります。上記にも記載しましたが、入管業務、特に在留特別許可においては、裁判で争っても無駄となることが多くあります。認定事実の誤認などは、裁判で争うべきですが、それ以外については、争うだけ無駄です。すなわち、申請するまでが勝負です。

富山綜合法務事務所では、法務省が公表しているガイドライン・過去の裁判例を精査し、いかなる事情がある場合に在留特別許可が付与され、どのような事情がマイナスに作用するのか日々研鑽しています。特に裁量権の濫用・逸脱となる基準については、事実概要・事実に基づいた裁判所の判断プロセスを精査しています。

このような蓄積した知識に基づいて、個々の事情に即した必要書類の収集・作成を行っています。法定以外の書類も準備し、立証活動には万全を期しています。また、実際に自分が扱った事案も研究し、さらなる自己の能力の飛躍に勤めています。在留特別許可は、退去強制(国外追放・強制送還)を受けた外国人さんにとって、日本に在留するための最後の砦です。

全く同じ事情は存在しません。個々の事案ごとに細かい事情を精査して申請することが何より大切といえます。昨今は、在留特別許可の申請の数に対して、実際に許可された数は減少しています。在留特別許可の難易度は上がっているように思われます。

だからこそ、入管業務に精通したプロの出番です。富山洋一は、申請取次の届出もしており、入管業務に精通したプロです。ご家族の笑顔を守るために、全力でサポート致します。最終的な許可・不許可の判断は、法務省入国管理局が判断することになりますが、少しでも在留特別許可を得るための努力することはできます。あきらめる前に、富山洋一にご相談ください。

![]()

| ↑上へ |

| ※当事務所の行政書士 富山洋一は、法務省東京入国管理局長より |

当事務所は、一度不許可となった案件・困難な事案について多数のお問合せ、ご相談を頂いています。 拒否されたケースも問題点をしかり精査致します。安心してご相談ください。

| 上へ |